Flow of Debris: 파편의 흐름

-

글: 이민주(미술비평)

《Flow of Debris》는 정지하지 못한 채 이동하는 것, 혹은 흘러가다 이내 쌓여버린 것들에 관해 이야기한다. 그의 작업은 오랫동안 보이지 않지만 분명하게 연결되어 있는 관계들에 주목해왔다. 그간 오래된 가구, 폐기된 산수화, 균열이 생긴 풍경벽화, 산산조각난 오브제를 수집하고 재배열하면서 흩어짐과 중첩, 접합과 유예라는 모순적인 이미지가 만들어내는 지형을 탐색했다. 전시는 그 연장선에서 ‘흐름과 퇴적’의 운동성을 추적한다. 작가는 사회적 제도나 시스템에 의해 개인이 통제할 수 없는 환경적 변화 앞에서 감각되는 불안과 그 정동이 서려있는 사물에 집중하는데, 주로 사람들이 살던 곳을 떠난 뒤 아무런 기능도 하지 않는 가구, 사물, 집기를 수집하는 것에서 출발한다. 그의 손에 들어온 사물은 형체를 잃어버린 채 파편화되고 또 재조합된다. 이 과정을 통해 그는 사물이 하나의 공간을 구축하는 것, 오브제가 만들어내는 새로운 풍경을 관찰해왔다. 이번 전시는 사물의 파편을 그러모아 이 부스러기들 사이의 새로운 연결을 모색한다. 특히 오브제와 설치의 조형 언어를 구사해오던 민성홍은 이번 전시에서 약 10여년 만에 회화 연작을 내걸며, 조각난 사물들의 연결점을 살핀다. 연작 전반에 걸쳐 여러 장소에서 수집한 사물들은 설치와 조각, 그리고 회화의 조형 언어로 변환되고 있다. 사물들은 목재 파쇄기를 통해 물리적으로 분해되고 해체되고, 더 작은 파편들로 흩어지면서 지하와 지상으로 나뉜 전시 공간을 유기적으로 연결시킨다. 지하에는 가변적인 설치 작업과 대형 회화작품이 놓여 각기 다른 장소에서 수집한 사물들의 공간과 집합을 강조하는 한 편, 지상에서는 그리드 위로 거친 표면을 드러낸 회화가 하나의 풍경처럼 펼쳐지며 공간의 스케일을 실험하고 있다.

-

work on paper

-

<순환하는 신체_안테나 새>(2025)는 하나의 신체적 형상을 부여받은 사물로 구성되었다. 이는 ‘크리스탈 라디오’를 결합한 설치 작업으로서, 전력을 사용하지 않고도 주변에 떠도는 미세한 전파를 포착해 소리로 변환하는 장치 효과를 가진 사물이다. 이는 어디선가 발산되었지만 분명히 감지되지 않는 흐름, 혹은 감각의 여백에 머무는 신호를 매개하는 기술이자 은유적 장치로 작동한다. 작가는 그간 개인과 집단, 사회가 맺는 복잡한 관계망에서 눈에 드러나지 않는 흐름, 그리고 그 흐름에서 이탈하는 감각들을 탐구했다. 이 작업에서도 그는 오브제를 신체화된 안테나로 형상화하면서 그동안 축적해온 개념을 ‘전파’라는 비가시적 매개물로 전이시킨다. 재구성된 안테나 오브제는 고정된 구조가 아니라 공간에 따라 유기적으로 확장 및 변형될 수 있는 순환적 조립체로 등장하며, 내부와 외부, 나와 타인의 연결 가능성을 실험하는 감응의 구조를 드러낸다. 하지만 그에게 전파라는 미디어는 단지 비물질적 정보의 흐름이나, 전자 장치가 아니다. 핀란드의 이론가 유시 파리카가 미디어를 지질학적 자원과 시간, 물질의 흐름에 뿌리를 두고 있다고 논증하는 것처럼, 민성홍은 전파를 지각의 층위 아래서 작동하는 퇴적된 감각의 파동, 혹은 보이지 않는 흐름의 파편화된 시간성으로 해석하는 것이다.[i] 달리 말해서, 크리스탈 라디오와 결합된 안테나 오브제는 단지 수신기의 역할을 넘어서, 몸과 기술, 기억과 환경 사이를 진동하며, 감각되지 않는 시간과 역사를 매개하는 몸체로 확장되고 있다. 이러한 지질학적 시간성은 그의 회화에서도 엿볼 수 있다.

[i] 유시 파리카는, 미디어 장치를 구성하는 자원들이 지구의 지질학적 층위에 기반하다고 이야기한다. 그에 따르면 미디어 이론은 인간이 시간성을 생각하는 방법에 관여한다. 유시 파리카, 『미디어의 지질학』, 박주민 옮김 (서울: 현실문화, 2019), 33쪽.

Jussi Ville Tuomas Parikka argues that the resources composing media devices are grounded in Earth’s geological strata. According to him, media theory engages with how humans consider temporarily. Jussi Parikka, Geology of Media, trans. Jumin Park (Seoul: Hyunsil Book, 2019), pp. 33

-

work on canvas

-

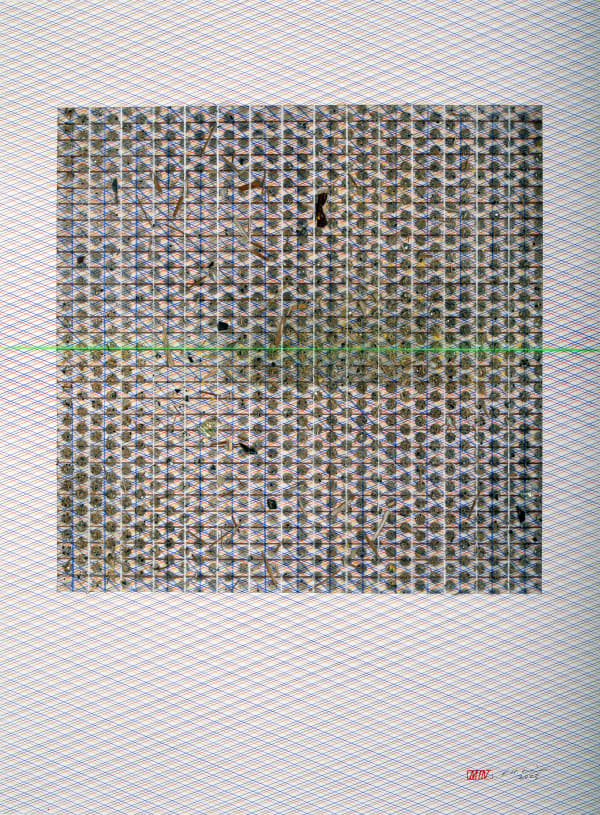

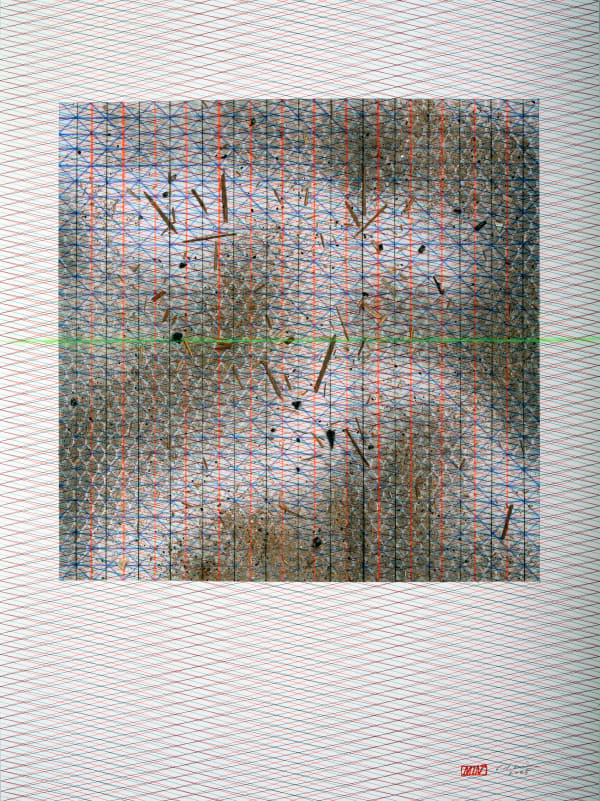

그의 신작인 회화 시리즈는 ‘드로잉을 위한 연습’(Exercise for Drawing)과 ‘회화를 위한 연습’(Exercise for Painting)으로 나뉜다. ‘드로잉을 위한 연습’ 시리즈의 경우, 분쇄된 사물 조각들이 다양한 색의 볼펜과 먹줄(Chalk powder)로 이루어진 선으로 구획된 평면 위에 흩뿌려져 있다. 먹줄은 건축이나 목공 작업에서 직선을 표시하기 위해 사용하는 도구로서 구조물의 위치나 경계, 구획을 정하는 기준선으로 기능한다. 이는 그의 평면에서 행정적, 제도적 구조를 은유적으로 상징하는 매개체이자, 그 위에 펼쳐진 풍경은 유동적이고 불확실한 감각의 지형으로 작동한다. 직선으로 구획된 캔버스에서 질서 없이 위치한 부스러기들은 사회적 환경 혹은 공동체 바깥으로 이탈하거나 배제된 존재들의 자리를 암시한다. 특히 <드로잉을 위한 연습_Fleck>(2025)의 경우 폴라로이드를 연상시키는 프레임 중앙으로 마치 레이저 수평계가 화면을 가로지른다. (확인 요망) 레이저 수평계는 공간을 ‘균형’ 있게 나누고 분절하기 위한 도구로 사용되는 반면, 민성홍의 선은 분리된 드로잉들을 공간의 그리드 안에 배열하고 나란히 연결시켜 단절이 아닌 흐름의 이미지를 구성하고 있다.

-

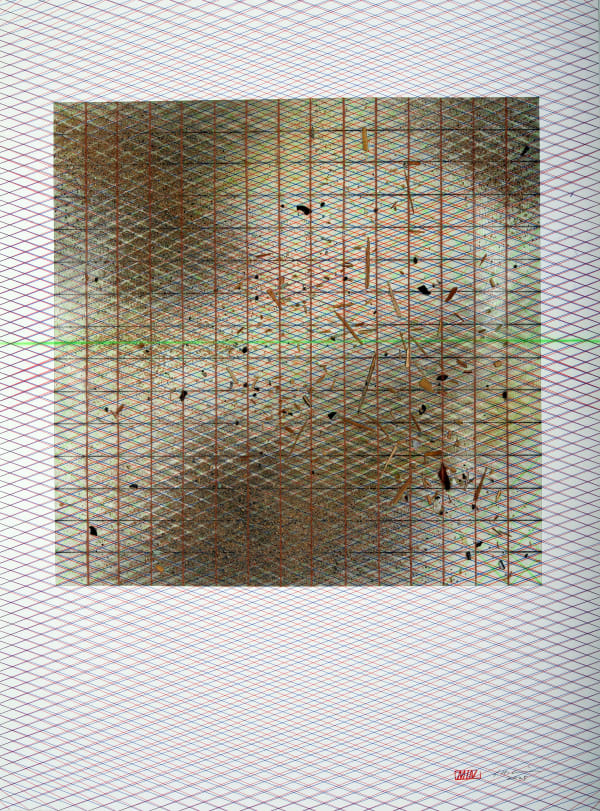

한편, ‘회화를 위한 연습’의 경우 사물 조각은 캔버스 위에서 응축된 채 쌓여있다. 이는 단순히 물리적으로 조합된 결과물이라기보다, 사물의 부스러기가 일종의 지층을 형성하는 과정을 드러낸다. 그 평면은 결코 평평하지 않다. 롤러로 덧씌워진 페인트 아래에는 파편들이 부조처럼 솟아오르고, 표면은 다시 입체가 된다. 울퉁불퉁한 화면은 관객으로 하여금 조각난 단서들을 읽고 재배열하기를 제안한다. 각기 다른 시공간에서 떨어져 나온 조각들을 다시 한 화면 위에 배치하면서, 민성홍은 마치 퇴적층을 다루는 고고학자처럼 시간의 단면을 구성하고 있다. 평면 위에 겹쳐지고 접힌 흔적들, 덧칠되고 가려진 입체들은 하나의 사물에 담긴 시간이 중첩적으로 흐르고 있음을, 그것이 언제나 이동하고, 접히고, 정지하며, 다시 쌓여간다는 사실을 보여준다. 시간이 사물 속에 스며드는 방식이 퇴적의 양상을 띤다고 할 때, 작가는 사물 속에 쌓인 시간과 그 사물이 장소를 이탈할 때 마주하는 새로운 시간성을 질문하고 있는 것이다.

이는 시간의 층위가 공간의 이동과 함께 재구성된다는 통찰에서 비롯된다. 그런 까닭에 그의 작업에서 파쇄된 파편이나 부스러기는 단지 파괴나 폭력의 잔해가 아니며, 이주와 이산(displacement)의 이미지를 상징한다. 작가에게 이산은 단지 물리적 이동이나 장소적 유실만을 의미하지 않는데, 그것은 기능을 상실한 사물이 하나의 장소나 인간과 맺어온 관계로부터 이탈하면서 겪는 감각적 파열의 문제를 가리킨다. 다시 말해, 민성홍이 다루는 부스러기들은 단순한 잔해가 아니라 사물과 인간이 가지던 공간과 시간의 분리에서 오는 감각적 긴장을 끌어 안고 있다. 그런 의미에서 그에게 회화는 캔버스라는 단일 이미지의 생성이나, 전통적인 조형 형식으로의 귀결이 아니다. 오히려 그것은 사물과 감각, 기억과 정동이 퇴적되고 압축된 하나의 사물이자 퇴적된 시간과 물질의 잔여라고 볼 수 있다.

전시의 제목으로 돌아가보자. 작가는 ‘Flow of Debris’라는 제목을 통해 흘러가고 연결되어 있던 대상이 정지하고 분리되는 순간, 그리고 그 시점부터 다른 방식으로 경로를 그려가는 궤적을 포착한다. 요컨대 그의 작업에서 부스러기는 흩어진 파편이라기보다 사물들의 지층을 구성하는 시간의 파편이라고 할 수 있다. ‘부스러기의 흐름’이 가진 운동성 속에서 이주와 이동의 흔적이 어떻게 퇴적되어 새로운 지층과 감각적 지형을 형성하는지 관찰하는 것이다. 작가가 주목하는 오늘날 이주의 문제는 전쟁, 기후 재난, 경제적 불안의 조건 속에서 이뤄지는 국경의 이동이나 물리적 전환의 차원을 넘어서, 정체성, 불안정성/불확실성, 경계 짓기, 소속감과 같은 복합적인 측면과 맞물려 있다. 이는 사회적 규범과 표준의 영역으로부터 끊임없이 유예되고 보류되는 삶, 고정할 수 없는 유동적인 조건 속에서 살아가는 삶의 양상을 드러낸다. 이처럼 민성홍은 완결된 형태로부터 해체되고 또 무너질 때 남는 부스러기의 흐름을 따라 이동하고 퇴적되는 사물들의 궤적을 추적하면서, 제도적 언어로 포착되지 못한 채 부유하는 사물의 정치적 지형도를 그려내고 있다.

-

-

previous episode

-

Seeming of Seeming

민성홍 19 May - 1 July 2022신체 (Body) 는 인간 및 자연의 모든 요소들의 경험들이 재구조화된 유기체인 것이고 이것을 둘러싸고 있는 구조와 환경적 영향은 이 대상 위에 덮여서 위장되어 지거나 장식 되어져 있는 가면과 유사한 외양... -

ART OSAKA 2024 Expanded Section

18 - 22 July 2024 -

Frieze Seoul 2024

Booth C10 4 - 7 September 2024 -

As the Sharp Narrative Fades, A Revealing Map Emerges (Part1)

Alternating exhibition of Korea and France 28 February - 6 April 2024명료한 서술을 지우니 또다른 지도가 드러났다. (Part 1) 2024. 2. 28 - 4. 6, 갤러리 조선 갤러리 조선은 아래와 같이 프랑스의 작가 컬렉티브 기관인 LE WONDER와의 교류 전시를 진행합니다. 본... -

경기작가 2024 민성홍

경기도미술관2024.7.11 - 9.22 4전시실

-