-

갤러리조선은 2024년에 이어, 2025년 9월 3일부터9월6일까지 열리는 ‘프리즈 서울’에 민성홍, 우민정, 최수련 작가와 함께 참여한다. 세 작가 작업에서 공통적으로 드러나는 서사에 대한 속성을 ‘신화와 내러티브’라는 주제로 섬세하고 아름답게 선보일 예정이다.

모두가 인공지능과 과학기술, 성장과 발전을 얘기하는 시대에 갤러리조선은 다시 ‘신화와 내러티브’를 얘기하고자 한다. 미래에 대한 희망과 타자에 대한 연민, 더 나아질 거라는 가능성을 믿지 않는 시대에 이야기의 힘은 더 없이 소중하다. 갤러리조선과 함께 하는 세 작가 민성홍, 우민정, 최수련은 각기 다른 매체와 관점으로 내러티브를 미술 작품으로 다시 소환한다. 민성홍이 버려진 사물과 해체된 이미지를 재 조합해 만든 작품들은 그것을 사용하고 아끼던 사람들의 흔적과 이야기가 실려 있다. 도시 개발과 이주의 과정에서 정든 것과 끊임없이 이별해야 했던 사람들의 마음은 작가의 손끝을 거쳐 서로 이어지고 연결된다. 관객은 민성홍은 작품을 통해 응당 폐기되고 사라지던 존재들의 시들지 않는 서사를 다시 상상해 볼 수 있다. 우민정은 흙을 펴 바른 합판을 긁어 신화적 도상을 그린다. 움직이는 사람의 신체나 동식물의 형상, 불과 물로 나타나는 도상들은 이 우주가 생기기 이전의 탄생 신화적 질서를 상기시키며, 지금까지 이어져 오는 연결성과 유수流水와 같은 시간성에 대해 생각하게 해준다. 흙과 불, 물에 더해, 작가와 관객의 숨(공기)이 더해져 완성되는 우민정의 서사적 세계는 놀랍도록 정교하고 역동적이다. 최수련은 동북아시아 문화에서 전통적으로 그려지는 여자 귀신과 선녀의 형상을 그림으로 그린다. 그리고 그 위에 독해할 수 없는 중국의 설화를 한자로 필사한다. 최수련은 작품을 통해 목소리를 잃고 떠돌던 억압된 여성들과 신비한 타자로 대상화된 동양을 새로운 서사로 읽고 확장된 회화로 경험할 것을 요구한다.

-

세 작가의 작품은 이성과 논리에 점철되어 길을 잃은 현대인들에게 새로운 방향을 제시한다. 예술을 통해 새로운 서사를 쓰고 새로운 읽기를 요구함으로써, 우리가 오랫동안 잊어버리고 있었던 인간에 대한 믿음과 타자와의 연결, 불가능함을 가능성으로 바꾸는 마법에 대해 다시 얘기하고자 한다. 갤러리조선은 ‘2025프리즈 서울’에서 선 보이는 이들 세 작가의 작업을 통해 관객들이 다시 아름다움에 대한 희망과 기대를 회복할 수 있기를 희망한다.

민성홍 (b.1972)은 추계예술대학교에서 서양화를 전공한 후 샌프란시스코 아트 인스티튜트에서 예술 석사 학위를 받았다. 첫 개인전 《The Island: Garden》(디에고 리베라 갤러리, 2002)을 시작으로 뉴욕, 로스앤젤레스, 몬타나, 서울에서 개인전을 선보였고, 국내외 다수의 그룹전, 프로젝트에 참여했다. 2019년 우민미술상과 2023년 박동준상을 수상하였다. 민성홍은 사진과 사진콜라주, 조각, 설치 및 회화 등 다양한 매체로 작업한다. 그럼에도 불구하고 그의 작업을 관통하는 시각적 특징은 해체된 사물이나 이미지의 조각을 결합시키는 지점에 있다. 작가가 이어 붙이고 조립한 사물과 이미지들은 새로운 형상을 갖추고 강렬한 에너지를 만들어 내며 관객 앞에서 연극적 존재감을 내뿜는다.

-

-

2017, Rolling on the ground, 문래예술공장, 서울작품 제목인 〈다시락(多侍樂)〉은 ‘다시래기’ 굿에서 가져온 것이다. 상주와 유족의 슬픔을 덜어주기 위한 장례의 놀이다. 옛 풍습에서 상을 당했을 때, 처음에는 곡을 하고 울다가고 장례를 치를 때에는 화려하게 장식된 상여를 주변으로... -

2018, Fence around, CR 콜렉티브, 서울⟪연속된 울타리⟫ 에서는 이제까지의 작업을 수행적으로 통합하면서 동시대 디아스포라에 집중한다. 그는 “현 사회의 시스템들에 의해 본인의 의지와는 무관하게 본인의 위치가 이주(이동)되는 상황에서 수집된 일상의 폐기물을 오브제로 변형, 재조합 하는 과정을... -

2020, Drift_ 표류하는 사물들, 우민아트센터, 청주⟪Drift_ 표류하는 사물들⟫ 전시에서 작가는 상황적, 인식적 변화로 인해 정체성이 불분명해지거나 불확실해진 존재를 상징하는 사물들의 확장 가능성을 모색해 한계를 뛰어넘으려는 시도들을 은유한다. 이로써 사물이 가진 의미 와 기능을 확장해 변화의... -

2024 ⟪경기작가 2024⟫, 경기도미술관, 대한민국2024.7.11 - 9.22 4전시실

2024 ⟪경기작가 2024⟫, 경기도미술관, 대한민국2024.7.11 - 9.22 4전시실 -

Frieze seoul 2024

galleries C10갤러리조선은 9월 4일부터 7일까지 코엑스 C&D홀에서 진행되는Frieze seoul 2024에 galleries섹션으로 참가 한다. 오랜시간 함께 해온 정정주 , 안상훈, 민성홍 과 함께한다.

-

-

민성홍은 작업의 모티브로 가족들과 살던 집이 있던 지역이 재개발에 들어가면서 소중한 기억이 있는 터전과 물건들이 폐허처럼 버려지는 것을 봤을 때의 충격을 얘기한다. 버려진 사물들을 작업실로 가져와 꿰매고 연결하여 예술 작품으로 만드는 과정은 민성홍에게 그 사물들에 깃든 기억을 쓰다듬는 행위이자, 이동과 버려짐을 유발한 폭력적인 자본주의 시스템을 드러내는 제스처라고 할 수 있다. 그래서 그가 만든 결합된 사물과 이미지들은 끊임없이 이사를 해야 하는 사람들의 모습을 닮았다. 가는 줄에 매달려 공중에 떠 있거나 어딘가에 불안정하게 걸쳐져 있거나, 바퀴를 달고 움직이면서 존재의 임시성과 a이동성을 암시한다. 2017년 전시 <多時樂 : Playing with Everyone>에서 민성홍 작가는 무대 위에서 이런 설치물들과 ‘함께 노는’ 퍼포먼스를 했는데, 이것은 작가가 자신이 만든 작품에 그것을 사용하던 사람들의 추억과 시간을 환기시키려는 의식처럼 보인다. 작가의 미술 바깥 현실과 사람에 대한 관심은 그가 자주 사용하는 안테나에서도 확인할 수 있다. <난청지역 : 안테나 새>(2016)에서 민성홍은 새 머리에 안테나를 몸체로 결합한 구조물을 만들고 라디오의 방송 신호가 가장 잘 잡히는 곳을 찾아 돌아다녔다. 이것은 자신의 예술을 미술관 밖의 세상과 연결시키려는 작가의 적극적인 시도였다. 민성홍은 더 이상 쓸모를 잃은 사물과 이미지를 아름답게 꿰고 엮어, 새로운 이야기를 시작할 수 있는 예술 작품으로 바꾼다. 그의 작품에서 미술관의 안과 밖, 사물과 인간, 예술과 일상은 구슬 장식과 실로 연결되어, 버려진 장식용 산수화를 차곡차곡 접어 만든 〈가변성을 위한 연습〉(2020)에서처럼 현실과 예술 사이의 주름을 타고 유연하게 흐른다.

-

Previous works

-

current exhibition "FLOW OF DEBRIS" 16 August - 26 October 2025

-

Current exhibition

-

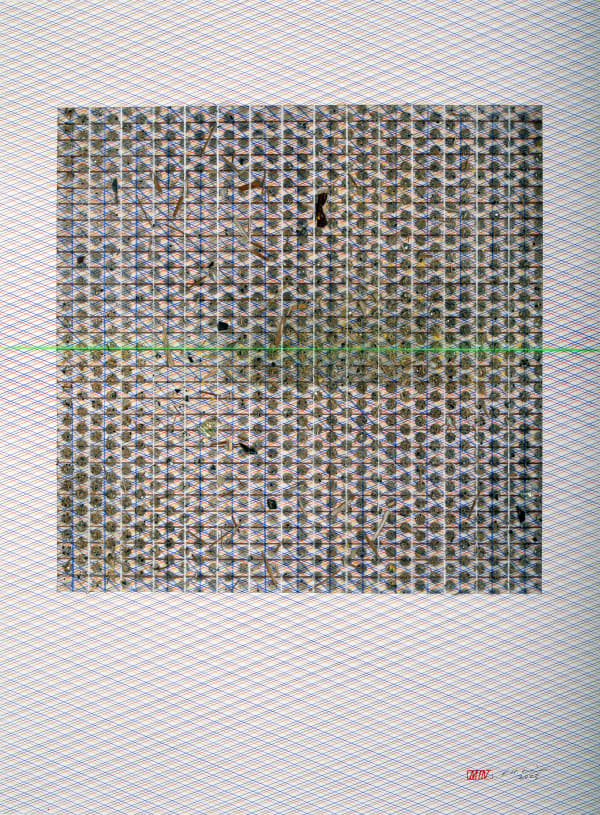

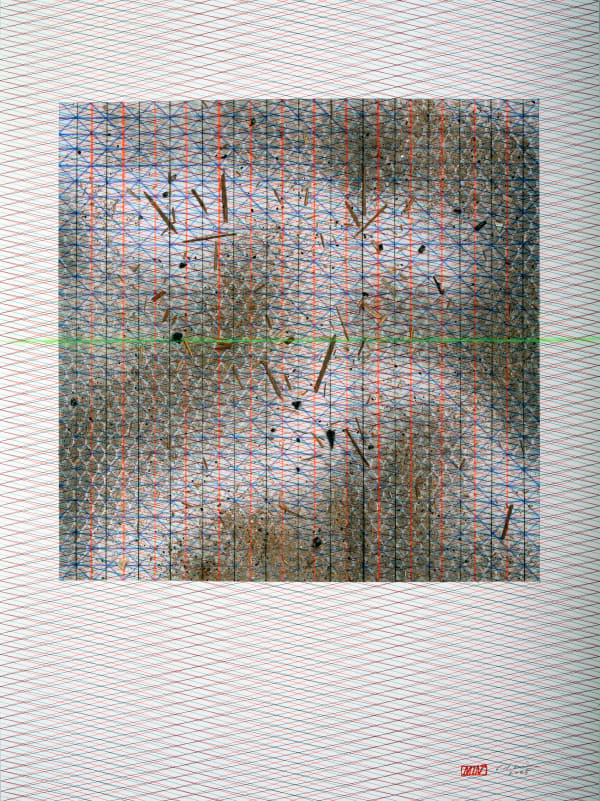

work on paper "Exercise for Drawing Fleck" 2025

-

Canvas Work "Exercise for Painting" 2025

-

우민정(b.1985) 서울대학교에서 동양화 전공으로 학사와 석사 학위를 받았다. 서울을 기반으로 활동하며 다수의 개인전과 단체전에 참여했다. 우민정의 그림의 특징은 흙을 긁어서 만든 표면과 신화적 내러티브를 상상하게 만드는 도상들에 있다. 작가는 그림을 그리기 위해 먼저 합판을 마로 감싸고 그 위에 흙을 얇게 펴 바른다. 그는 이 흙 판을 ‘벽‘이라고 설명하며, 세상과의 경계로 설정한다. 우민정은 자신이 공들여 만든 흙 벽 위에 우리가 오랫동안 잊고 있었던 이야기의 세계를 펼쳐 놓는다.

우민정이 흙 벽을 만드는 과정은 다분히 수행적인 동시에 조각적이다. 작가는 흙을 곱게 물에 개어 나무 합판을 감싼 굵은 마섬유 조직을 덮는다. 물을 머금은 흙이 수일을 거쳐 마르면, 작가는 이 흙벽을 날카로운 송곳으로 긁고 깎아내서 그림을 그린다. 흙은 조각에서 흔히 사용되는 재료인데다, 그것을 이용해 두께를 만들고 파내는 방식은 조각의 과정을 연상시킨다. 조각적 재료로 두께를 쌓아올리고 힘에 따라 불균일한 깊이의 음각이 새겨지는 작가의 그리기는 전통적 회화의 표현 방식을 거스르는 실험적 제스처라고 볼 수 있다. 또한, 흙을 쌓고 말리고 깎는 과정은 그것의 퇴적과 침식을 연상시키며 아주 긴 시간의 물질의 이동과 변화를 상상할 수 있게 해준다. 물질이 가진 시간의 층위를 천천히 관찰하며 반복적인 패턴과 도상들을 새기는 작가의 작업 방식은 수행의 과정에 가까워 보인다.

-

-

2023 ⟪연금술사의 기둥⟫, 아트잠실, 서울불을 뛰어넘으려는 그들은 한정적이고, 산화하며, 녹이 슬고, 변화하는, 결국 불타 재를 남기는 동과 같다. 이 '동'은 금이 되려 고 한다. 금은 불을 통과하여 그 무엇으로도 변질되지 않을 때 만들어질 것이다.... -

2020, ⟪Pastry⟫, 자하미술관, 서울“모든 것이 다 폐스츄리 같은 거야. 너 몰랐어?” 레이어는 수 없이 겹쳐지고 연속하여 동시에 보여지며, 파편화되고 부스러져 부스러기처럼 부유한다. 부유하는 것들이 겹쳐지며 춤을 춘다. -

(재)한원미술관

우민정(재)한원미술관 제15회 화가(畵歌) 《플롯: 풀과 벌의 이야기 Plot: The Story of Wild Grasses and Bees》 2024.8 29 - 11. 29 -

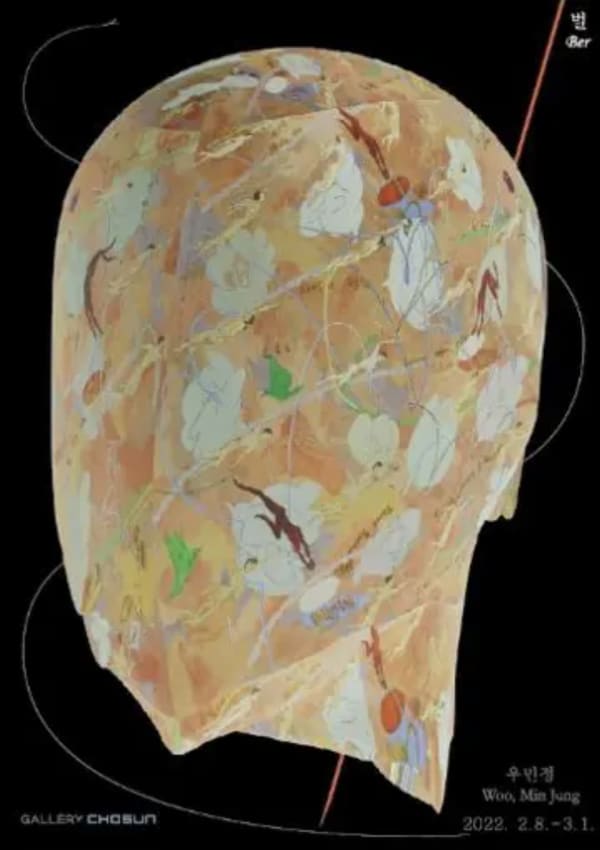

벌

우민정 8 February - 1 March 2022 -

Carving the moon's surface

우민정 9 - 24 July 2020

-

-

우민정은 연속으로 움직이는 인간의 신체나 식물, 물, 불, 바람, 뱀, 벌 같은 형상을 주로 그린다. 그림 속 유기적인 형상은 신화나 설화 속 상징을 연상시킨다. 특히, 물과 불은 흙과 함께 고대 그리스인들이 세계를 구성하는 4원소로 믿었던 요소들이다. 마지막 요소인 공기는 작가가 흙 판을 바르고 말리며 파내고 채색하는 과정에서 불어넣은 숨이자, 그림을 마주한 관객들이 그것을 감상하고 자신의 세계로 들이기 위해 마시는 숨일 수도 있겠다. 그렇게 작가는 자신의 예술 세계를 세우고 그 안을 신화적 상징과 내러티브로 가득 채운다. 우민정이 그리는 인간의 신체를 비롯한 여러 도상들은 곡선의 움직임을 가진 연속체로 표현되는데, 이는 흙이라는 물질과 함께 시간의 흐름과 우주 만물의 연결 관계를 상징한다고 하겠다. 끝없이 이어지는 시간 속에서 무한히 이어지는 관계들은 흙 벽 위의 세계 뿐 아니라 흙 벽 너머의 실제 세계에 대한 작가의 연기緣起적 관점을 드러낸다고 할 수 있다.

-

clay wall work

-

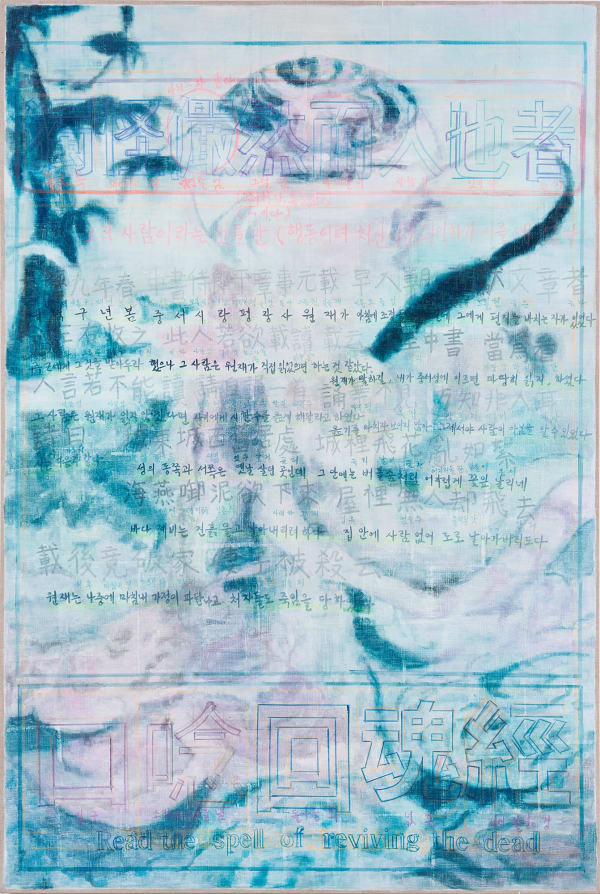

최수련(b.1986)은 홍익대학교에서 회화를 전공하고 서울대학교 서양화과에서 석사학위를 받았다. 서울을 기반으로 활동하고 있는 작가로, 해 마다 유망한 회화작가에게 수여하는 종근당예술지상의 2020년 수상자다. 최수련은 동북아시아 지역의 신화 및 전설, 다양한 괴담과 민담을 모티브로 그림을 그린다. 작가의 관심은 동북아시아의 고전적 이미지를 재현하는 것이 아니라, 그러한 이미지가 동시대에 재현되는 현상을 회화로 해석하는 데 있다. 그 해석에는 서구적 남성 중심주의의 질서로 형성되고 학습되어 온 전통이나 신비한 여성의 이미지로 동양을 오해하는 외부적 시선을 재맥락화는 과정이 포함된다.

-

-

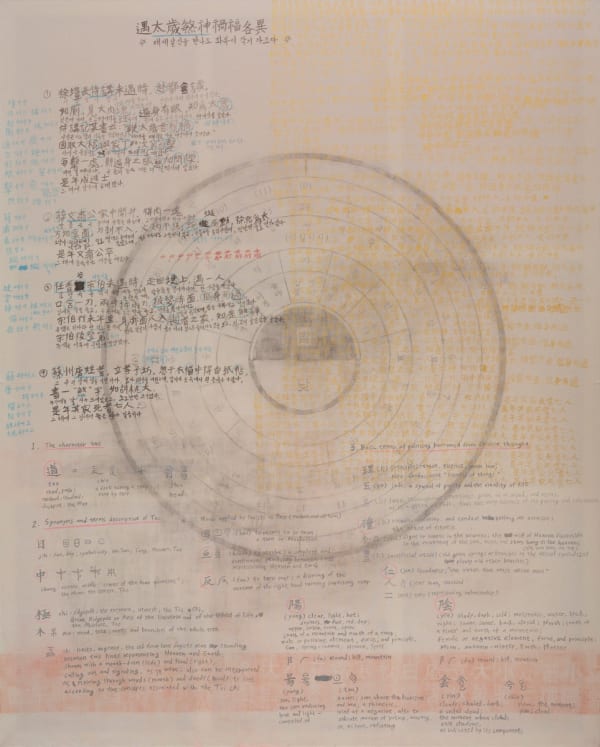

2020무중필사 산수문화< 무중필사> 는 뭔가를 모른다는 느낌과 의심, 비애감이 뒤섞이는 데서 시작되었다. 이를 기반으로 무지의 상태에서 뭔가를 알아가려는 시늉을 더한 것이 이번 전시의 작업이다. 고전설화나 이상한 종교서, 화론 등에서 가져온 한자... -

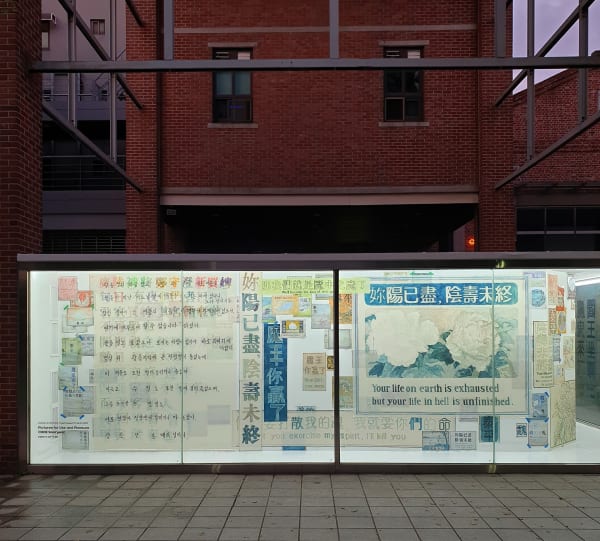

2020태평선전 인천아트플랫폼전시의 영제목은 제임스 카힐James Cahill의 저서 < Pictures for Use and Pleasure: Vernacular Painting in High Qing China> 에서 따온 것으로, 단순하게 직역하면 실용적이기도 하고 보는 즐거움도 있는 그런 그림을... -

2021 Everything I Want to Do Is Nonproductive, 인천아트플랫폼, 인천하나의 전시장 공간을 ‘산실 產室’로 삼아 진행한 이인전으로, 각각 드로잉과 회화 작업을 주로 선보여 온 양지원, 최수련이 글자와 언어에 대한 관심사를 공유하며 공통의 작업 방식으로 월 드로잉을 선택하여 선보였다. 벽... -

2023어디로주름이지나가는가 아르코미술관2019년 작품 < 장엄연습> 의 다른 방식을 실험했다. 손으로 그렸던 것과 달리 이번 작품에서는 빛바랜 단청지를 스캔 출력하여 도배하였고, 자기만의 이상한 공부를 하는 사람의 방을 상정하여 낙서와 드로잉 액자를 함께... -

제9회 종근당 예술지상 -

2021 으스스, 교보아트스페이스, 서울< 한글세대를 위한 필사> 연작 주로 아름답고 밝은 가치를 담은 문구들을 사용해 연습하는 것이 일반적인 필사와 습자의 전통을 거슬러본다. < 한글 세대를 위한 필사> 는 동북 아시아의 지괴 설화, 예언서,...

-

-

최수련의 그림에는 귀신과 선녀 같은 여성의 형상이 자주 등장한다. 이는 작가가 수집한 동북아시아 설화나 한국 및 중국의 고전 영화에 등장하는 클리세적인 장면들에서 가져 온 인물들로, 억울한 죽음을 당해 아직 구천을 떠돌고 있는 여성들이거나 전형적인 여성스러움으로 소비되는 환타지 속 욕망의 대상들이다. 이들은 서구의 남성 중심적 질서와 과학과 이성적 영역을 벗어난 타자화된 여성들이자 동양의 이미지라고 할 수 있다. 수련은 오랫동안 제자리를 찾지 못하고 떠돌던 여성들의 형상을 캔버스 위로 다시 불러온다. 작가는 이들을 흐릿하게 그림으로써 익숙한 전통적 이미지를 낯선 것으로 치환시키고, 명료한 질서나 관습적 정의에서 이탈하려고 시도한다. 작가가 새롭게 맥락화 하려는 것에는 여성이나 동양에 대한 학습된 전통 뿐 아니라, 전통적 회화의 보여주기에 대한 실험도 포함된다. 미지의 존재들은 실제의 환영적 재현일 뿐이라는 구상 회화에 대한 혐의를 피해가고, 대상을 희미하고 아득하게 표현하는 방식은 또렷히 보고자하는 관객의 욕망을 좌절시킨다. 최수련이 그림 위에 반복적으로 쓰는 한자도 같은 역할을 한다. 중국의 설화집이나 민담집 등을 성실하게 베껴쓰는 것은 감각적이고 자유로운 예술의 표현 개념을 우회하며, 그린다는 것과 필사한다는 것, 그리고 수련과 창작을 겹쳐 놓으려는 시도라고 볼 수 있다. 독해가 되지 않는 글자들은 이미지가 되어 관객의 읽기를 차단한다. 눈 앞에 있지만 명확하게 보이지 않고, 읽거나 이해할 수 없는 여성들과 글자들은 기존의 보기 방식에서 벗어나 다른 방식으로 작품을 만날 것을 요구한다. 클리세로 소비되던 여성과 동양을 비이성적인 타자의 영역에서 끌어내 새롭게 위치 시키는 동시에, 기존의 회화적 문법과 명료한 읽기가 아닌 감각적 경험을 통해 작품을 감상할 것을 기대한다.

-

canvas work

-

last year Frieze Seoul

Frieze Seoul 2025: Booth C10

Past viewing_room